Tolgo qualche ora alla scrittura di un saggio dedicato alla creatività perché ho bisogno di spiegare il motivo per cui ritengo La Grande Bellezza un film magnifico. Lo faccio dopo l’assegnazione del premio Oscar al film, e lo faccio il giorno dopo averlo visto al cinema: ormai ero determinato a capire il perché buona parte del mondo intellettuale italiano, spesso sussurando tra una cena e un aperitivo, lo ritenesse un film brutto e sbagliato, o comunque in ogni caso sopravvalutato. Volevo capire perché si ripetesse come un noioso argomento che quella era l’immagine dell’Italia che piace agli americani. E volevo vedere se fosse mai vero che si trattava di una scopiazzatura di Federico Fellini, e ancora di più se poteva avere un senso un’altra delle tante cose che ho sentito sul film di Paolo Sorrentino: che era costruito per prendere l’Oscar. Come se fosse mai possibile una cosa simile.

Tolgo qualche ora alla scrittura di un saggio dedicato alla creatività perché ho bisogno di spiegare il motivo per cui ritengo La Grande Bellezza un film magnifico. Lo faccio dopo l’assegnazione del premio Oscar al film, e lo faccio il giorno dopo averlo visto al cinema: ormai ero determinato a capire il perché buona parte del mondo intellettuale italiano, spesso sussurando tra una cena e un aperitivo, lo ritenesse un film brutto e sbagliato, o comunque in ogni caso sopravvalutato. Volevo capire perché si ripetesse come un noioso argomento che quella era l’immagine dell’Italia che piace agli americani. E volevo vedere se fosse mai vero che si trattava di una scopiazzatura di Federico Fellini, e ancora di più se poteva avere un senso un’altra delle tante cose che ho sentito sul film di Paolo Sorrentino: che era costruito per prendere l’Oscar. Come se fosse mai possibile una cosa simile.

Non avevo visto La Grande Bellezza quando uscì per molti motivi. Vado poco al cinema (spesso mi annoiano i film che si producono oggi) e non mi era piaciuto Il Divo, che avevo trovato un film sbagliato, dove il ragionamento estetico sul potere, e la figura di Andreotti, raggiungevano un paradosso che a suo tempo avevo trovato un po’ stucchevole. Insomma avevo trovato Il Divo un’idea molto bella, ma anche un’occasione persa. Per cui non mi si poteva annoverare tra i fan di Paolo Sorrentino, ma neppure tra i detrattori, visto che mi erano piaciuti molto L’uomo in più e Le conseguenze dell’amore. Questo per la premessa.

Ma quando leggo in giro, e quando ascolto in giro giudizi negativi così netti mi insospettisco. Quando utilizzo l’espressione in giro intendo nell’ambiente che mi appartiene, e che conosco assai bene, forse meglio di tutti quelli che dell’ambiente fanno parte. Parlo dei giornalisti, degli scrittori, dei critici e in genere degli intellettuali italiani, che ho conosciuto uno a uno, anche se non li ho mai frequentati molto (non sono salottiero, ho da sempre delle timidezze relazionali che mi vengono da una parte di anima sabauda e provinciale che quasi 30 anni di Roma non mi hanno scrollato ancora di dosso). Così, non essendo riuscito a vedere La Grande Bellezza in televisione, sono andato al cinema. Ancora meglio: niente interruzioni pubblicitarie, concentrazione, e visione degna di quello che chiamiamo spettacolo.

Non mi aspettavo niente, ma una cosa mi balenava per la testa: eccetto Bernardo Bertolucci, non avevo sentito da nessuno parole profonde che mi accendessero una curiosità sul film. Solo banalità distaccate. Per quel poco che conosco Bertolucci non è un uomo che usa l’espressione, «è un film che ti resta dentro», a caso. Ha un uso delle parole che è quello di suo padre Attilio, un uomo meraviglioso, un grande poeta, che sorrideva sempre (a proposito degli intellettuali conosciuti, e di un’altra Italia che non esiste più).

Dopo pochi minuti de La Grande Bellezza avevo capito che mi trovavo di fronte a un film magnifico, scritto per uno spettatore colto, sofisticato, capace di entrare fino in fondo dentro un sogno che scardina tutti i luoghi comuni e le banalità che certo cinema e certo mondo intellettuale propinano da trent’anni. Solo che Sorrentino nella sua fortuna è sfortunato. In Italia non c’è più una classe culturale e giornalistica, un’intellighentia che possa capire un film del genere e apprezzarlo. Esiste solo fuori d’Italia. E infatti lo hanno premiato gli americani, ma non perché hanno visto una certa immagine dell’Italia. Questo film non è sull’Italia, ma è un film sulla religione e sulla morte, sul sesso, sul potere, sulla dissoluzione della storia. E solo Roma poteva permettere questo. L’unica città dove la storia si manifesta in strati sovrapposti, in strati di pietre che cambiano dall’età Augustea al Medioevo, dal Rinascimento al Barocco fino al periodo Umbertino e al Novecento.

Certo ci voleva coraggio a mettersi a girare un film che non è scritto secondo le regole rimbambite che insegnano in tutte le scuole di regia e sceneggiatura e che stanno mandando all’ammasso il cervello di tutte le nuove generazioni. Ci voleva coraggio a spazzare via con una mirabile battuta qualsiasi impegno politico, qualsiasi riferimento alla nostra sinistra, alla nostra destra, alla politica corrotta, e agli ideali. Jep Gambardella liquida tutto una sera sul suo terrazzo quando spiega a Stefania chi è lei veramente, demolendola. Forse è lì che una parte dei nostri critici binari (ovvero capaci solo di una scarnata dicotomia come: bello/brutto) ha cominciato a sviluppare una certa antipatia per Jep e per Sorrentino.

Davvero scrittori e giornalisti, intellettuali e artisti, sono stati solo degli ininfluenti provinciali affannati a prendersi un po’ di gloria con qualche spinta in Rai, o qualche posto di potere culturale dove compiacere la grande politica, quella che ci avrebbe resi tutti migliori, oltre che compiacere se stessi?

Ho visto ne La Grande Bellezza trent’anni della mia vita. Ma forse anche 50 anni, per quello che 30 anni fa mi raccontavano i più vecchi, quelli che avevano vissuto il dopoguerra, gli anni 50 e 60. Ed era questo. Era il racconto di Sorrentino nel film. In questa Roma struggente, che è struggente per qualsiasi provinciale che ci arriva da fuori (vale per me, per Sorrentino, e ancor di più per Fellini) è come se fosse in atto una dissoluzione che non è solo fisica, non è solo morale (quanta morale, nel cinema italiano, quanto neorealismo camuffato quando ormai si era fuori tempo, quanta pedagogia politica mascherata da arte, bellezza, ed estetica… basti solo pensare a casi come La meglio gioventù) ma è una dissoluzione ancestrale, come se la storia trasudasse comunque da tutto.

Quel Colosseo che incombe non è uno specchietto per gli americani che lo fotografano, e non è il simbolo di una grandezza perduta, è il capro espiatorio, la pietra del sacrificio, il luogo di un martirio che non finisce mai. Ed è il martirio consapevole di una modernità e di una contemporaneità che non è in grado di comprendere perché non c’è niente da comprendere.

Ovvio che Toni Servillo è un grandissimo attore. Ovvio che il film senza di lui non sarebbe immaginabile. Ma non è solo questo. Questo è un film fitto di contaminazioni musicali, di citazioni. E le citazioni non sono solo quelle felliniane, che i critici binari comprendono subito, ma ad esempio c’è Todo Modo di Elio Petri. Il vero film sul potere che Sorrentino ha girato è proprio La Grande Bellezza, e non Il Divo. Il vero film sul potere del divino e sul mistero originario è questo.

Ho conosciuto il mondo di Jep Gambardella. Non è importante se le feste fossero in quel modo oppure no. La Grande Bellezza non è un film felliniano e non è un film realista. È un film sorrentiniano, perché ormai il termine ci sta. Ho visto quei giornalisti, quegli scrittori, ho ascoltato argomentare in quel modo. Ho visto quei mondi mescolati in epoche diverse. Quando gli anni Settanta avevano appena smesso di bruciare, e sembravamo un paese destinato a fare scuola, e persino ora che non contiamo più nulla da nessuna parte. Sono entrato in case come quelle. Esistono. Ed esistono corridoi che portano sempre là in fondo, a quelle chiavi che aprono giardini e palazzi inaccessibili, a persone che tolgono la camicia e scopri che portano il cilicio, a religiosità strane, sincretiche, eclettiche dentro volti, ruoli, pensieri, azioni e corpi che neanche immagineresti. Ho conosciuto uomini di fiducia e uomini sfiduciati. Ho visto gente capace di mandare al diavolo una carriera per il sesso e gente che con il sesso ha costruito un potere profondo, incancellabile, ma non roboante e volgare, peggio: invisibile. Ho visto candore nel potere e potere nel candore. Vecchiaia repellenti che odoravano di saggezza ma anche di pochezza e di vergogna. Ho ascoltato discorsi tutti uguali per anni, di gente che non sapeva cosa stesse dicendo ma soprattutto perché. E mentre queste complessità si legavano assieme una all’altra, generando una classe di potere nuova e sottile che nulla aveva a che fare con il censo, con la cultura e con le posizioni sociali e professionali, dall’altro lato si creava una nuova semplicità sempre più isolata, che andava a occupare caselle che non interessavano più a nessuno.

È quello che si vede nel film. Le attricette che valgono sempre più dei ruoli che vengono loro offerti, gli attori che assomigliano alle pubblicità di Dolce e Gabbana, gli scrittori che sembrano degli sceneggiatori che si sono persi il produttore, e i produttori che guardano alla crisi e investono in commerciabilità e semplicità. Le fiction morali, i fotoromanzi dei nostri giorni rivolti a shampiste e intellettuali, dove l’eroismo è semplice, la storia è lineare, dove vincono i buoni, e l’olezzo dei cattivi non arriva da nessuna parte. E attorno a questa roba c’è un mondo di uffici stampa, di parole, di feste, di eventi, di visibilità, ma soprattutto di oscenità nel senso della messa-in-scena che nessuno è stato capace di girare come Sorrentino.

A Paolo Sorrentino sono bastate un paio di feste per chiudere l’argomento. Altri ci avrebbero girato un film intero, e inutilmente. Lui invece torna di continuo a quelle fontanelle sul Gianicolo, quei luoghi di clausura che intravedi, e dove non entri, il sogno dell’hortus conclusus.

Non c’è la bellezza in questo film. Non ci sono attrici strepitose, modelle scelte con la lente di ingrandimento, prelevate direttamente dalle campagne dei sacerdoti di questa dissoluzione: gli stilisti, o se preferite, i sarti. La più bella è Ramona, Sabrina Ferilli, che ha 50 anni. E muore di una malattia che non si sa, che non può curare.

Ai critici ha dato fastidio che Sorrentino non abbia puntato il dito su ogni cosa, non abbia indicato il nemico culturale e politico, non abbia raccontato con il plot. I critici non hanno capito che nella Roma a strati lui sta un po’ più sotto di loro, verso i riti più antichi, verso il punto originario di tutto. E per loro i giusti tributi a quella che è l’influenza, la tradizione culturale non è altro che «fare il verso», come dicono loro. E invece non è un verso, è un proseguire in un discorso che inizia dal Rossellini de La presa del potere di Luigi XIV, continua con il Fellini romano, prosegue con Petri, sia con Todo Modo e sia con Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Ai critici non interessa che in Toni Servillo c’è un superamento di Gian Maria Volontè. Nel senso che da Volontè prende il registro paradossale e grottesco, ma arriva là dove quei tempi ideologici non potevano consentire. Arriva a René Girard, arriva alla Roma nera, antipositivista, reazionaria. Arriva allo sberleffo della Commedia dell’Arte. Mette l’orologio della storia prima della nascita dei partiti di massa, della Psicologia delle folle di Gustav Le Bon. Guarda fino ai boschi sacri dei dintorni di Roma, fino a una religiosità pagana dove i miracoli e le apparizioni sono un chiacchierare sommesso, profondo, di una città che non si è mai dimenticata di aver stampato le opere magiche di Giordano Bruno, quelle di Girolamo Cardano, e aver dato asilo, in ogni caso, al meglio degli irrazionali, dei maghi, degli alchimisti, degli stregoni e naturalmente degli imbroglioni che l’Europa potesse vantare.

In quelle vecchiaie sdentate de La Grande Bellezza non c’è bellezza, come non c’è bellezza in quelle feste, in quei personaggi patetici e stanchi, in quella via Veneto deserta che abbiamo visto tutti. E tutti, passandoci di notte, quando non non arrivano echi di niente, se non sguardi ammiccanti di buttadentro che sperano tu sia un turista buono per locali da lap-dance, abbiamo ricordato intere sequenze della Dolce Vita come servissero a scaldarci da quel gelo.

Non è quello che si è perduto a preoccuparci, è quello che è rimasto comunque ad affascinarci. E Sorrentino a farcelo entrare nella testa, a lasciarcelo dentro, come dice Bertolucci, è di una bravura stupefacente. Non ho usato il verbo raccontare, e l’ho fatto di proposito. Un’altra caratteristica del critico binario, del produttore binario, del capo delle fiction binario, del regista binario è questa: hai una storia da raccontare? Se hai una buona storia… Questa storia a un certo deve avere una svolta… Sorrentino non racconta storie, ti inietta il penthotal. E poi sono fatti tuoi. Il film non ha svolte. Mentre lo vedevo mi chiedevo se non potesse essere montato in cento modi diversi, se ogni dettaglio non valesse in sé. Come se l’anima del film potesse resistere a tutto, soprattutto ai precetti idioti che si trasmettono con religiosa competenza alle nuove generazioni: il ritmo, la svolta, la messa a fuoco dei personaggio, le sottostorie che nei film ci devono essere. E via dicendo. Non mi stupirebbe se qualcuno mi dicesse che nessuno ha mai scritto questa sceneggiatura. E non mi stupirebbe se Sorrentino un giorno dichiarasse: ho fatto questo film per raccontare Roma, la morte, e il vuoto. Punto. Come Eco raccontò di aver scritto Il nome della rosa perché voleva «avvelenare un monaco».

Che poi un film così complesso, che non può essere visto una sola volta, sia piaciuto all’Academy (e non solo a loro) è la dimostrazione che siamo noi dei provinciali. Noi che ancora pensiamo, attraverso un’ideologia bolsa e trita che ancora resiste anni e anni dopo la fine delle ideologie, che «gli americani» sono dei semplicioni, banali, capaci di vedere l’Italia come una cartolina svampita. Quando è sempre stato l’opposto: un tempo come oggi. Ma si sa, le nostre cattedre di storia del cinema nelle università erano quasi sempre tenute da gente che non andava più a ovest di Miklós Jancsó, e chi sa di cosa parlo capisce quel che dico.

In questo film sul vuoto, sul divino che alle volte sembra andarsi a svilire in una bellezza scheggiata, consumata dal tempo, in questo lungo viaggio dentro una perdita di identità che sta nelle cose, e non potrebbe essere altrimenti, oltre questa rassegnazione alla pochezza, non resta niente. Non resta la vita com’era, il diario della vecchia fidanza di Jep, la povera bellezza di Ramona, la grottesca potenza di Dadina, l’ipocrisia di Stefania, e via dicendo. Niente resta perché niente doveva restare. Neppure il mafioso del piano di sopra riesce a resistere. Solo quello spettacolo, fuori da quel terrazzo, di quel Colosseo che non è affatto l’Anfiteatro Flavio come tutti credono. Ma un luogo spolpato dalla storia, privato dei marmi, crollato per i terremoti, dimenticato, abitato da famiglie nobiliari che ci costruirono dentro case poi demolite, restaurato alla meglio perché non crollasse. Un luogo che è antico, ma è anche ricucito come si è potuto, immaginario di un passato, monumento che non ha neppure la forza di sorreggersi da solo. E soprattutto luogo sinistro, di sacrificio e perdizione. Così muore la carne, titolava Samuel Butler un suo grande romanzo postumo, sul sesso, sulla tragressione, un testo contro la sua epoca, l’epoca vittoriana. E Così muore la critica in questo italianissimo vittorianesimo culturale in cui viviamo, dove lo scandalo è nelle idee, e non nella dissoluzione; dove ci si vergogna ad argomentare e a rompere le righe più che a praticare pubblicamente una fellatio.

Sorrentino ha girato un film che è un punto di partenza per tutti quelli che avranno coraggio e avranno voglia di ricominciare davvero. Ha segnato l’anno zero dei prossimi tempi. E non posso che ringraziarlo per tutto questo.

Roberto Cotroneo

Il colosso di Mountain View e il gruppo italiano realizzeranno la nuova generazione di Google Glass, gli occhiali intelligenti

Il colosso di Mountain View e il gruppo italiano realizzeranno la nuova generazione di Google Glass, gli occhiali intelligenti

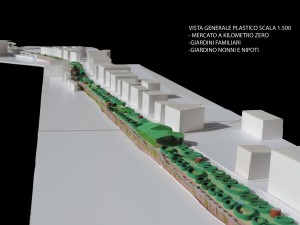

Un grande campus scolastico a Baltimora al centro di un quartiere da riqualificare, con tanto verde, aree da condividere e spazi interni flessibili e adattabili ai diversi programmi pedagogici

Un grande campus scolastico a Baltimora al centro di un quartiere da riqualificare, con tanto verde, aree da condividere e spazi interni flessibili e adattabili ai diversi programmi pedagogici